“Oltre ogni confine”

Storie di emigrazione dal Vanoi.

“Per noi è un incontro leggere il diario di una famiglia contadina", ebbe a scrivere qualche anno fa l’antropologo Pietro Clemente: così come per noi, qui, ora, leggere queste storie di emigrazione è un incontro, un evento che ci coinvolge e ci porta via.

E’ difficile considerare le 139 interviste qui raccolte soltanto come una fonte storiografica: siamo dentro il vivere e l’aiutarsi a vivere e il collaborare nel vivere. Abbiamo a che fare con esistenze e con la possibilità di mettere in comunicazione essere umani.

Ma andiamo con ordine. Il sottotitolo del volume di Renzo Grosselli è piuttosto esplicito: "L’emigrazione da un distretto delle Alpi tra Otto e Novecento: il Vanoi nelle testimonianze orali".

Non è la prima volta che la valle del Vanoi diventa luogo ed oggetto di ricerche storico-antropologiche: in particolare la progettazione e la realizzazione dell’Ecomuseo hanno provocato ricostruzioni storiche di sistemi di vita, di lavoro, di organizzazione sociale. E ora a movimentare quelle descrizioni un po’ statiche (e perfino un po’ astoriche) irrompe questa voluminosa monografia di Grosselli (614 pagine) che introduce la dimensione della mobilità, della rottura, della lacerazione.

"No, proprio no, la montagna quasi mai ha costituito un mondo isolato [...]. No, tra un proletario della città, un piccolo borghese della metropoli e un montanaro del Vanoi, il più mentalmente isolato, colui che ha viaggiato certamente meno, non è quest’ultimo. Un via vai di persone, sulla montagna, che partivano e rientravano".

Proprio così. Per una felice combinazione questo libro è uscito a ridosso del X Seminario della scrittura popolare (15-17 novembre) dedicato alle "Scritture di montagna", che ha preso le mosse dalla constatazione che alta mobilità e precoce alfabetizzazione sono due caratteristiche delle popolazioni alpine, il cosidetto "paradosso delle Alpi".

Dunque il libro si apre con una tabella che mostra l’inarrestato spopolamento della montagna: se nel 1869 ben 4.403 persone popolavano la valle, nel 2004 i residenti si sono ridotti a 1.651.

Per raccontare questo svenamento, tra il ‘92 e il ’93 Grosselli ha battutto la valle palmo a palmo cercando di raccogliere le testimonianze (storie di vita vissuta) di tutti gli abitanti che avevano avuto un’esperienza migratoria. Trascritte nel libro, private almeno in parte della loro veste dialettale, queste storie, queste memorie rivelano il senso lasciato dall’esperienza personale dell’emigrazione.

Se la cornice dove Grosselli stipa le sue storie è fatta anche di statistiche, di analisi quantitative, di dati economici, le storie individuali raccontano, ogni volta, le tappe del processo migratorio (la partenza, l’arrivo, il lavoro e così via) insieme al loro riflesso emotivo e culturale. Insomma le memorie insieme ai dati di fatto ci offrono anche le valutazioni successive, svelano il modo in cui gli eventi sono stati vissuti, con quali risorse culturali e psicologiche, con quale mentalità. Natalia Ginsburg ha scritto che sono molti quelli che raccontano la propria vita per contare su di sé "le offese e le cicatrici": beh! parecchi in questo libro ci espongono le loro cicatrici!

L’indice del libro è piuttosto tradizionale, cronologico: ci porta dal Settecento a questi nostri anni, quando l’emigrazione si fa tecnologica. Ma se ne potrebbero fare almeno altri due: uno passabilmente oggettivo e trasversale, per temi, argomenti, oggetti, luoghi: i tanti lavori (a partire dai klomeri, gli aisemponeri, i boschieri); la famiglia abbandonata e solo a volte ritrovata; i bambini (troviamo qui i lavori precoci dei bambini e delle bambine e un cenno alla tristissima epopea dei piccoli spazzacamini disseminati per l’Europa). E un secondo indice più interno, un indice delle esperienze culturali. Proviamo a ripercorrerlo.

L’abbandono del paese porta con sé un giudizio sulla vitalità del paese, sulla propria vita, svela qualcosa circa le ragioni più personali che muove alla partenza oltre a quelle economiche e sociali di contesto.

Marino Gobber, che nei primi anni Sessanta partirà per la Germania, racconta: "All’epoca la speranza era quella di andare all’estero, vado dove si sta meglio. Praticamente tutti andavano via, a parte quelli che hanno trovato lavoro in centrale o in Comune, gli altri sono andati tutti all’estero. I primi hanno cominciato con la Francia, poi la Svizzera e poi io in Germania. [...] Io sono rimasto ad aiutare a casa fino a diciotto anni. La televisione? ce n’era una al bar e si vedeva solo il primo canale. Del mondo non sapevo praticamente niente, si era addormentati, non dal sonno, ma tonti perché non si sapeva niente, neanche fare un biglietto del treno".

E Domenica Rattin aggiunge: "Io sarei andata anche in Alaska, perché ero contenta di andare via, non volevo stare qui. Per vedere altri mondi, per vedere altra gente, per avere altri contatti, per non essere sempre qui, chiusa in una bottiglia".

Pei luoghi dell’emigrazione la vita è fatta soprattutto di incontri, di rapporti, di esperienze di relazione, di mediazioni culturali. Di nuovo giudizi, valutazioni, sugli altri, su di sé. In contatto con i francesi, con gli svizzeri, con gli italiani delle altre regioni, questi nostri trentini del Vanoi cercano di ricreare o di rafforzare una loro identità più specifica.

"Facevamo gallerie per condotte d’acqua, centrali. – è il racconto di Matteo Zambra, in Svizzera nel secondo dopoguerra - La maggior parte erano italiani, quasi tutti dalla provincia di Belluno e friulani. Rarissimi trentini, quelli generalmente andavano verso Zurigo, avevano altre zone. Ottimi i rapporti con bellunesi e friulani, come fratelli, meglio che con i trentini. Anche se sono trentino anch’io, li ho sempre trovati falsi. Qui noi ci sentiamo più bellunesi, più veneti che trentini".

Mentre Elda Solai, in Svizzera fin da bambina, afferma con qualche fierezza la nuova identità conquistata: "Io mi sento al cento per cento svizzera, perché a me piace quel sistema di vita, l’arte del vivere. Gente a cui piace lavorare e anche un po’ divertirsi, però gente leale, a me piacciono tanto".

Insomma l’emigrazione è il luogo del farsi e del disfarsi delle identità.

La questione del chi si è non è quasi mai di poco conto in queste storie. E si intreccia con l’orgoglio professionale di chi sa far bene il proprio lavoro.

Luigi Longhi in Francia nel dopoguerra: "Noi boscaioli del Vanoi eravamo rispettati, ci rispettavano molto. Loro non avevano la tradizione di lavorare nel bosco, anche se erano bravi lavoratori. Ci apprezzavano anche perché dicevano che eravamo gli unici ad essere disposti a fare i lavori più sporchi e duri".

Valerio Fontana in Svizzera: "Gli scontri con gli svizzeri ci sarebbero potuti anche essere, ma noi facevamo di tutto per evitarli. Sono un po’ xenofobi, si credono una razza superiore. Però sul lavoro la perdevano sempre perché noi eravamo i più bravi con i fatti".

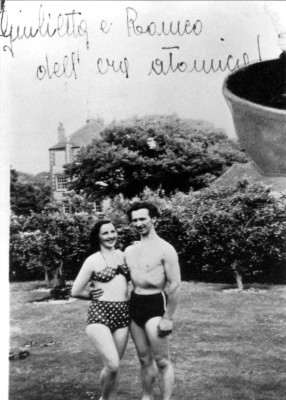

Per i giovani maschi l’incontro con le donne straniere è ancor più problematico, difficile e irto di difficoltà culturali, e il più delle volte non va a buon fine. Tra le tante ecco la testimonianza di Giuseppe Rattin: "Mi sono sposato nel 1961. Con una italiana. Avevo conosciuto una francese ma no, no, non non cambio razza io! Non sono donne per noi le francesi. Perché se hai da discutere quella ti dice: ‘Taglia, piemontese, maccheroni!’ Questa è la prima cosa che ti dice e allora non si può mica andare d’accordo".

Naturalmente questo nuovo indice contiene anche gli altri tipi di incontro culturale: col cibo innanzitutto e poi con la lingua (e i modi diversi che uomini e donne hanno di imparare la lingua straniera, mi sembra interessantissimo: più formale quello delle donne, che frequentano i corsi per stranieri, si procurano un vocabolario che consultano anche sul lavoro; più approssimativo quello degli uomini).

Si diceva delle offese che diventano cicatrici: le più comuni sono costituite dagli insulti, dai nomignoli, dai pregiudizi, che iniziano subito, ancora subito fuori dal Vanoi. Tanto che il volume si apre con i vagabondaggi dei klomeri che anche nel Trentino si attirano la nomea di zingari. Un insulto mutato in cinkali che accompagnerà i nostri emigranti fin dentro gli anni Sessanta.

Altre cicatrici rimandano alle umiliazioni, allo stato di soggezione patito. Colpisce, in particolare, l’uso di una comune espressione per sintetizzare l’esperienza di lavoro in Svizzera e Germania nel dopoguerra: "Si era come dai militari". Ecco la testimonianza di Renata Sperandio: "Poi ho trovato lavoro in una sartoria. Avevo imparato a cucire da mia mamma, poi il lavoro era in serie. Saremo stati trecento, quattrocento. Operaia. Confezionavano vestiti da uomo, io facevo cuciture ai pantaloni. Ciò che mi ha scioccato è che si era come dai militari. Si dormiva a doppie brande, una sopra l’altra e bisognava farsi da mangiare".

E Giacobbe Rattin in Svizzera negli anni Cinquanta: "Prigionieri, come prigionieri, stavamo là perché dovevamo starci, per bisogno, per mantenere la famiglia".

Le storie terminano con l’interrogativo di sempre: è servito tutto questo? E’servita l’emigrazione? Sono serviti i sacrifici? Che cosa ho imparato? In che cosa sono mutato?

Le risposte sono molto diverse: la maggior parte sembra riconoscere che senza emigrazione ora non avrebbe la casa al paese; altri affermano di essere diventati più duri; altri hanno imparato ad apprezzare i tedeschi o gli italiani del sud ed hanno cambiato mentalità.

Andrea Caser conclude la sua testimonianza con un’affermazione brutale, ma efficace: "L’emigrazione non è una cosa bella, bisogna sempre mostrare il culo agli altri, col berretto in mano".