“Non si sapeva dove si sarebbe arrivati...”

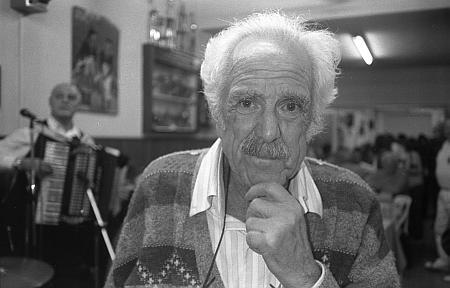

I ricordi di Remo Oss Emer, che 50 anni fa partì da Pergine per l’Argentina.

In qualunque angolo della città io mi trovi, c’è sempre qualcuno che sentendomi parlare è pronto a riconoscere nel mio accento un tono familiare. Sei italiana? E’ difficile, per un italiano, sentirsi straniero a Buenos Aires. La storia di coloro che, partendo dall’Italia alla ricerca un destino migliore, approdarono sulle rive del Rio de la Plata, è parte della vita stessa di questa città.

Ho conosciuto moltissimi nipoti e figli di italiani. Mi hanno raccontato le loro storie e quelle delle loro famiglie. Ma nulla può sostituire le parole, l’accento, lo sguardo reso incerto da una lunga e taciuta inquietudine di chi salì, più di mezzo secolo fa, sulla nave che lo portava in America.

I protagonisti dell’ultima grande emigrazione, quella del secondo dopoguerra, hanno oggi più di ottant’anni. Le loro parole ricordano con commozione il dolore, lo strazio della guerra, la povertà e la fame degli anni immediatamente successivi, il loro sguardo rivolto al futuro che non trovava risposte. E fra i tanti italiani che allora decisero di lasciare la loro terra molti erano trentini.

Gli italiani arrivati a Buenos Aires cercarono di ritrovarvi una dimensione familiare, soprattutto amici e conoscenti provenienti dalla loro regione, dalla loro città o paese. Si crearono così associazioni su base regionale dove si andava per stare tra conterranei, parlare in dialetto, ritrovare sapori, suoni e danze della propria terra lontana. Spesso poi queste associazioni svolgevano anche funzioni di mutua assistenza, di mutuo soccorso sanitario e legale.

Ancora oggi le associazioni italiane a Buenos Aires rappresentano un importante punto di riferimento per moltissimi italiani e discendenti di italiani. E’ stato proprio nella sede di una di queste associazioni, il circolo trentino di Buenos Aires, che ho conosciuto Remo Oss Emer. Era un giorno di festa, il circolo festeggiava la ricorrenza della fondazione con un pranzo a base di polenta, crauti e salsicce, accompagnato da un profumato vin brulé. Mentre una piccola orchestra suonava arie del folklore italiano, Remo Oss Emer mi raccontava la propria storia.

Una volta, quando eravamo giovani, c’avevam le morose che l’eran trentine e dopo avem cognest vegnir a America per trovar le spose. Però avem passà tanti giorni de nostalgie. Mi ricordo che durante il viaggio, quando son venü qua e son venü con la nave San Giorgio, c’era un signore che cantava la famosa canzone di Luciano Taioli, la canzone dell’emigrante: ‘E vanno tanto lontano vanno ma che faranno, se torneranno nessun lo sa. Ma anche se se un giorno in terra straniera nasce la nuova casa poi quanta nostalgia nel cuore’.

Quando sono tornato dalla Germania dove ero stato prigioniero, avevo promesso che non sarei più andato via dal Trentino. Ma quando siamo arrivati il lavoro non si trovava, c’era poco da fare. Alla fine ho scelto di venire in America, sono partito, ma non lo auguro a nessuno. Vivo in Argentina già da 55 anni, e se vado al mio paesetto, Zivignago di Pergine, sono uno straniero, non conosco più nessuno, niente lì mi appartiene salvo i ricordi, anche se i ricordi, in un certo senso, sono la vita stessa.

Sono arrivato in Argentina il 28 dicembre 1949, il giorno degli Innocenti, ed ero ancora davvero innocente. Non sapevo dov’ero arrivato. Sapevo però che cosa avevo lasciato. La famiglia soprattutto, e le mie montagne. Dal ricordo delle montagne non ci si può separare, da bambini si era sempre per le montagne, io conoscevo tutte le strade, le scorciatoie, i stradei...

Mio padre da ragazzo andava spesso in Austria a lavorare alla costruzione delle strade ferrate. Le chiamavano gli Eisenponeri. Eisenponer voleva dire strade ferrate in dialetto tedesco. Poi partecipò alla guerra del ’14 sotto l’Austria, lo fecero prigioniero sul Don e lo portarono in Siberia dove restò sei anni.Al ritorno iniziò a lavorare come guardiano del castello di Pergine, e vi rimase 16 anni, dal 1922 al 1938. Noi figli non s’abitava nel castello, s’abitava a Zivignago, un paese vicino, però eravamo quasi sempre a Pergine col papà, perché il castello, che era proprietà del Comune di Pergine, era stato dato in affitto ad una signora nordamericana che ci abitava solo tre mesi all’anno. Il resto dell’anno quindi noi boci potevamo starci con il babbo.

Di quel castello ho una gran nostalgia. Nel ‘94 ci sono tornato per la prima volta. Quando ho domandato all’impiegata che era lì: ‘Gavé qualche cosa de storie chi del castel?’, ‘Sì’ - mi ha risposto e mi ha dato un foglietto. Io l’ho guardato e le ho detto: ‘Però, signora, di questo castello so più mì storia di quella che sta scritta qui’. ‘Come - dice - ma lei dove vive?’ ‘A Buenos Aires’ - dico io. ‘Vive in Buenos Aires e te sai la storia?’ ‘Sì - dico io - perché mi ho passà tutta l’infanzia qua’. ‘Ah, allora lei è figlio di Angelo Oss Emer…’

Mi ha fatto aspettare un momento dicendo che aveva qualcosa da farmi vedere. E’ tornata con alcune vecchie fotografie nelle quali si poteva vedere mio padre ai tempi in cui lavorava al castello, con il carro e il suo mulo. Era il carro che mio padre, incaricato delle spese, durante la stagione turistica utilizzava per recarsi in paese.

Da lì, nel 1938, dovemmo andarcene. Nella direzione del municipio erano tutti fascisti ma mio padre si era sempre rifiutato di avere la tessera fascista. Così iniziarono a ridurgli lo stipendio, fino ad arrivare a 190 lire al mese. Aveva sette figli, e in quel tempo un sacco di polenta costava 90 lire. Alla fine decise di rinunciare e se ne andò. Quando andammo via da Pergine restammo nella campagna veneta per due anni ma poi andammo ad abitare a Egna continuando a lavorare la terra per una famiglia austriaca di Innsbruck.

Venne la guerra e io dovetti partire con l’esercito. L’8 settembre ‘43 mi trovavo a Merano. Ero scappato dall’esercito quando si era saputo dell’armistizio, ma fui catturato dai tedeschi che mi presero e mi portarono prima di nuovo a Merano, poi a Bolzano.

Lì fui caricato sul treno per la Germania. Rimasi due anni in un campo di concentramento vicino a Bremen. Lavoravo in fabbrica. Ero arrivato a pesare 36 chili e avevo vent’anni. Dopo qualche tempo, non saprei dire esattamente quando perché lì si perdeva la nozione del tempo, mi ammalai. Nell’infermeria incontrai un amico che era interprete del campo e che mi fece conoscere un capitano medico italiano che mi aiutò a rimettermi in piedi con delle iniezioni di calcio. Successivamente conobbi un caporal maggiore tedesco figlio di emigranti trentini. Forse fu questa comune origine che lo indusse ad essere clemente con me, mi aiutava con una patata ogni tanto finché un giorno mi fece sapere che la direzione cercava qualcuno da mandare a lavorare in campagna. Era una fortuna che sapessi lavorare la terra. In campagna si poteva mangiare. Fu così che mi salvai.

La prima lettera che ricevetti da prigioniero mi annunciava la morte di mio padre avvenuta il 30 settembre 1943. Ricordo ancora ciò che mi disse l’ultima volta che lo vidi prima di partire per la guerra:‘Guarda quanto ho dovuto lavorare per tirarvi su a voialtri e ades che me podè aiutar ve vedo nare en guera, che io l’ho fatta sei anni. Naria mi en del posto de uno de voialtri però no podo farlo’. Sono state per me le sue ultime parole. Ghe s’ha serrà la gola e no l’ha di pù nient. El m’ha saludà e mi non l’ho pù vist.

Quando finì la guerra la famiglia si trovò nuovamente unita, ma eravamo cinque fratelli e il lavoro non bastava per tutti. Dovevamo fare qualcosa per uscire da quella situazione. Fu così che decisi di venire in Argentina, anche se qui non avevo nessuno, tranne un amico che avevo conosciuto quando tutti e due eravamo prigionieri in Germania. Fu lui a farmi l’atto di chiamata che mi permise di emigrare. Quando partii rimasi a lungo a guardare Genova dalla nave, pensando che forse non l’avrei più rivista. Quanta gente e quante lacrime! Tornai in Italia per la prima volta dopo 17 anni. C’era mia madre che mi aspettava al porto con mio fratello maggiore.

Fu come quando ero ritornato dalla prigionia in Germania. Mi ricordo che io e mia moglie eravamo pronti per scendere dalla nave già da Cannes. Ma tutti avevano qualcuno in attesa sulla banchina del porto e speravano di riuscire a scendere per primi. Dalla coperta della nave riuscii a vedere mio fratello nella folla.‘Aspetta un momento che vado a trovare la mamma’ - mi gridò. La mamma era a prua mentre lui era venuto a poppa. E la vidi arrivare, mia madre. Me la immaginavo un po’ più vecchietta. Aveva 72 anni. Era il ’66.

Nel ’68 mia madre venne poi a trovarmi in Argentina, la feci venire io. Fu la prima della famiglia a viaggiare in aereo. Diceva che se il Papa viaggiava in aereo perchè lei non poteva farlo? Quando è tornata se ne gloriava:‘Voaltri no savé nien perché son mi sola che son na n’apparecchio’.

Cosa immaginavo dell’Argentina quando partii? Non si sapeva dove si sarebbe arrivati. Si sapeva solo che non si aveva niente, io non ero neanche sicuro di riuscire a trovare il mio amico. Qui si parlava una lingua sconosciuta, non avevamo amici, non si conosceva il Paese. L’unica cosa che avevamo era il desiderio di lavorare.

Arrivai a Buenos Aires con qualche attrezzo da falegname, qualcosa da mettere indosso e alcune fotografie, le stesse che avevo con me durante la guerra e la prigionia. Le ho tenute strette durante i bombardamenti, sono sempre state con me, sono restate vive con me. E le conservo ancora tutte.

Sapevo fare il muratore, conoscevo il mestiere e non ho avuto difficoltà a trovar lavoro. Si lavorava tanto, con tanto sacrificio. A poco a poco riuscii a mettermi in proprio, misi in piedi una piccola impresa di costruzioni, facevamo ristrutturazioni e costruivamo casette di piccole dimensioni, progetti che non avevano bisogno di grandi capitali. Ho avuto un figlio e una figlia, e li ho fatti studiare. Adesso mio figlio, che è architetto, continua con l’impresa che gli ho lasciato.

I primi tempi non sono stati facili. Noi che conservavamo il ricordo nostalgico delle nostre montagne ci sentivamo estranei in una metropoli come Buenos Aires, era più che naturale il desiderio di ricreare un nostro piccolo borgo, un nostro piccolo paese. Gli italiani qui erano tanti e tante le associazioni, i punti di incontro fra corregionali.

Fu così che conobbi il Circolo Trentino di Buenos Aires, che frequento ancora oggi. E qui riesco ancora talvolta a trovare qualcuno con cui parlare in dialetto trentino, la mia vera lingua materna. Ma ormai la maggioranza delle persone che frequentano il circolo sono figli di emigranti, e parlano spagnolo.

I ricordi degli anni passati in Trentino non si possono dimenticare. Nei momenti della nostalgia i ricordi dell’infanzia sono il nostro tesoro più caro. Avevo promesso che dal mio paese non sarei più andato via e invece me ne andai. E fu uno sbaglio. Non mi posso lamentare del lavoro, e ancor meno della famiglia che ho costruito e della quale sono felice. Però se mi domandassero dove sarei contento di essere sepolto, chiederei di essere sepolto là, nella mia Pergine.